同じ音楽をやっても収入が全く違う

ロック・ミュージシャンとジャズ・ミュージシャン。同じ音楽をやっているのに収入が全く違う。知名度はそんなに差がないのに……これはなぜか?

こういった知名度と所得の格差が生じるのは、要するにロックがビッグ・ビジネスであり、一方のジャズがそうではないからだからなのだが。ただ、それだけではないだろう。たとえばロック・アーチストのバックで演奏するミュージシャンたちは、どんなに有名であってもロック・アーチストよりもはるかにギャラが低い。しかし、このメンバーとレコーディングをしているようであれば、そのアルバムはロッカー単独の努力によるものではない。ミュージシャンの力もあるし、当然プロデューサーの力もある。ただし、そのほとんどをロック・アーチストが巻き上げるのだ。

こういった格差は実は恣意的に決定されている。アルバムならロッカーはさしずめボーカルをやるか楽器の一部を担うだけだ。しかし、その名前がアルバムのタイトルに冠せられれば、それは彼らの取り分となる。あたりまえと思うかもしれないが、これはわれわれがあたりまえと思わされるようになってしまったからそう思うわけであって、アルバムやライブというのは、いわば総合芸術であると言うこと考えれば、これは明らかにおかしいことなのだ。

メディア論的には、これは「あり」~イメージとしての音楽

しかし、メディア論的に考えなおしてみれば実はそうでもないといえないこともない。というのも、なんだかんだ言っても音楽産業はビジネス。そしてそのビジネスを成立させるためには、これをメディア的に引き立たせるためのメディアが必要。ということは、タダ音楽を流しているだけでは訴求力が弱いのだ。

そこで最も注目されるボーカルに焦点を当て、これを中心に音楽を売り込むことで、聞き手の方に音楽から浮かべることが可能なイメージを創り出す。さらに、これにルックスが良ければ一層音楽とイメージが一致する。こうなると音楽というのは突然「わかりやすいもの」に変貌するのだ。そう、結局われわれは音楽を聴いているのではなく、音楽とその周辺を含めて楽しんでいる。そういう意味ではイメージとしての音楽を聴いているのである。

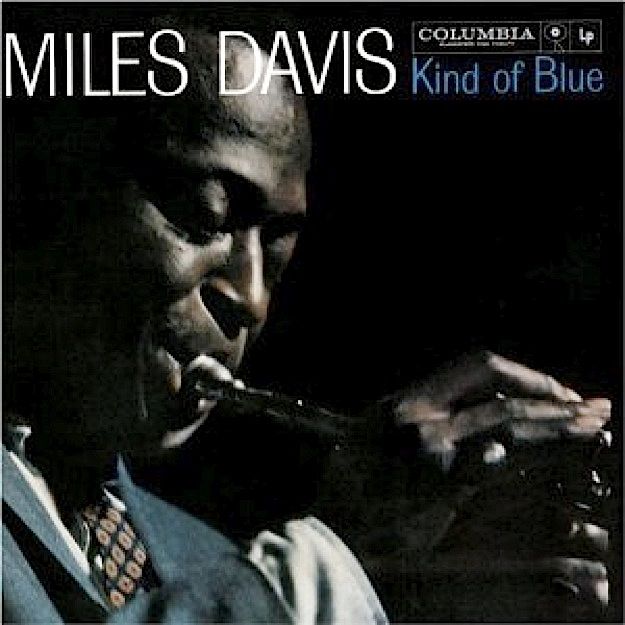

一方、ジャズの方は、純粋に音楽の部分の他にはほとんど訴求力を持つメディアがない。とりわけ歌詞がないので、意味としてもイメージしづらいというハンディを持つ(ちなみにアーティストも”おっさん”で、ビジュアルとしては精彩を欠く)。

そして、こういった音楽が備える音楽以外のものがモノを言う時代が情報化時代だ。80年代に入りMTVが登場。音楽とビデオ・クリップが一体化するようになると、音楽は完全に「見るもの」ということになった。そして、そのイコンがKing of Popことマイケル・ジャクソンだった。マイケルの、あの「奇声」が世界を席巻するためには、“スリラー“というべらぼうに費用をかけたビデオクリップと、そこで展開されるダンスが必要条件となっていたのだ。よくよく考えてみれば、マイケルの本当によく知られた曲は少ない。マイケルが死んだときに追悼として歌われていたのは”Beat It””Thriller””Bad””Human Nature”くらいしかなかったのは、いかにマイケルが「見る音楽」であったかを象徴する。

さてこうやって考えてみると、記号的にキャッチーではないジャズというジャンルは、今後ますます立場が悪くなって行くとことが考えられる。総合芸術としての音楽が一般化する中、純粋に音楽をやっているようなジャズは「イケてない」のだ。

でも、貧乏なまま細々続く

とはいってもジャズがなくなることはないだろう。音楽のレベルが非常に高いと言うことが、その担保になっているからだ。言い換えれば音楽としての奥行きが深い。だから、音楽がもの凄く好きで、自らも演奏するようなリスナーたちが支持し続けるだろう。ただし、それは、いわゆる「オタク」の趣味として。